こんにちは、しゅみすけです。

英語の勉強をしていて、「なんか最近、記憶力落ちたなぁ」と感じることありませんか?

僕もよくあります。普通にコンビニで買い物したあと、「あれ?牛乳買い忘れた!」とか。悲しいけどよくある(笑)

でも、英語の勉強において「記憶力」って、単語をただひたすら覚える力のことではないんですよね。

特に英会話においては、もっと別の「記憶の使い方」が大事なんじゃないか?と、最近思うようになってきました。

Contents

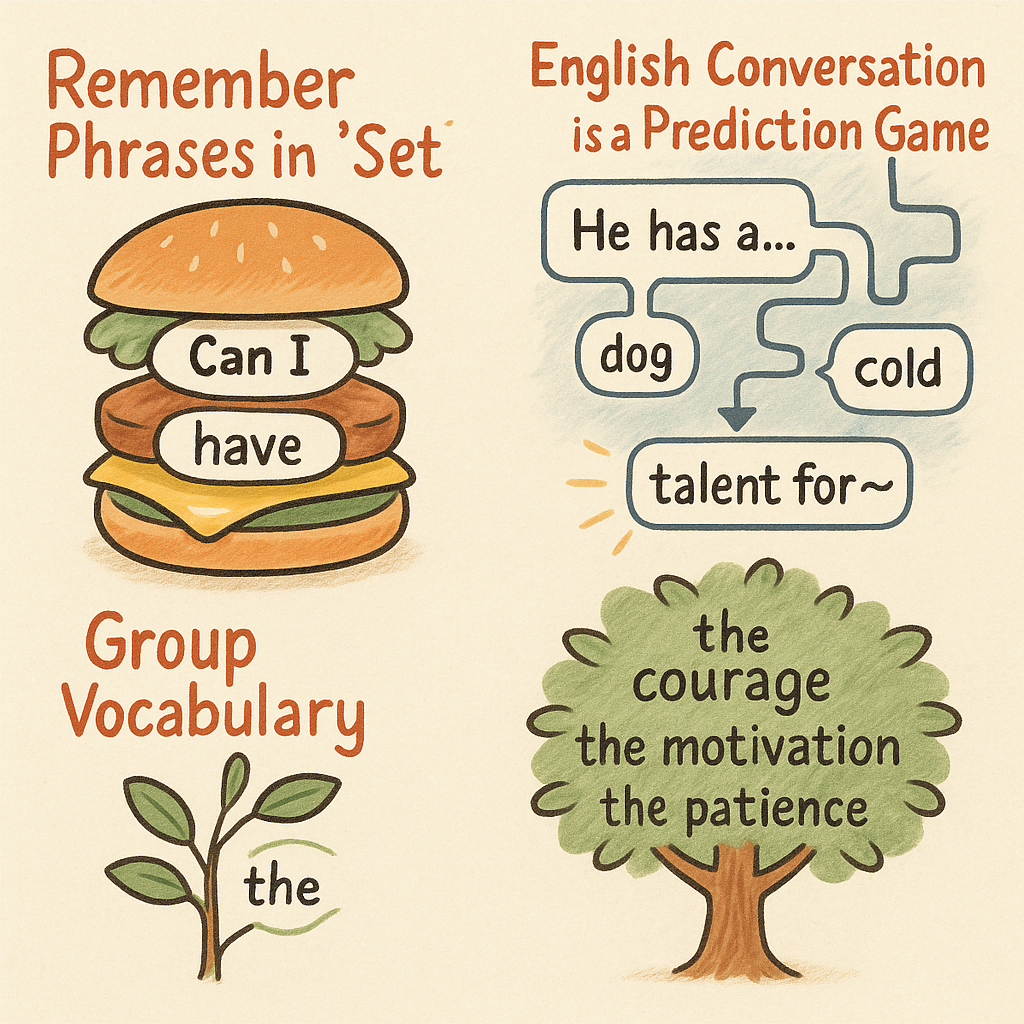

単語よりも“セット”で記憶する力

例えば、こんな英語のフレーズ聞いたことあると思います:

I have an appointment with Mr. Smith.

I’d like to set up an appointment.

Can I make an appointment for tomorrow?

これ、どれも「アポを取る」とか「アポがある」って言いたいときの表現ですよね。

で、ここで大事なのは「appointment」という単語よりも、「set up an appointment」や「make an appointment」といったかたまりでの記憶。

たとえるなら、「ハンバーガーの中のレタスだけ覚えても意味がない」みたいな話で。

パンもトマトも肉もセットで覚えたほうが、全体像がパッと浮かぶ。英語もまさにそんな感じなんです。

「Can I have〜?」が身体に染みついた話

僕自身、「Can I have〜?」という表現が身体に染み込んだ瞬間があって。

昔、カフェでめちゃくちゃ緊張しながら「Can I have a latte?」って言ったことがあって。

そしたら通じたんですよ。それがめちゃくちゃうれしくて。

そこから、「Can I have〜?」のパターンが自然に出てくるようになったんです。

Can I have a glass of water?

Can I have the check, please?

Can I have another one?

みたいに。パターンが身体に入ってくると、「思い出す」というより「出てくる」感覚になるんですよね。

「記憶」と「感情」の深い関係

ここで1つポイントなのが、感情とセットになった記憶は強く残るということ。

たとえば、嬉しかった記憶とか、恥ずかしかった記憶って、なかなか忘れないじゃないですか。

これ、脳科学的にも裏付けがあって、「扁桃体(へんとうたい)」という感情をつかさどる部分と、「海馬(かいば)」という記憶の司令塔が連携して働いているんです。

つまり、英語も「恥ずかしいけど通じた!」とか「言えた自分にちょっと感動した」みたいな体験があると、ぐっと記憶に定着するんですよ。

反復より“意味”で記憶する力

で、ここが子どもと大人の記憶の違いでもあるんですが、

子どもは意味がわからなくても繰り返しで覚えられるけど、大人はそうはいかない。

大人には意味ベースの記憶が向いてるんです。

だから、「この表現はどういう場面で使われるのか?」とか、「この単語とこの動詞って、いつもセットなんだな」っていう形で覚える方が、結果的に長期記憶になる。

しかも、そういう学び方の方が、あとで「話すとき」にも引き出しやすくなるんですよね。

グルーピングして覚えるテク

たとえば “have” って単語、超基本ですけど、いろんな意味で使える便利なやつです。

でも逆に言うと、「haveってなんか漠然としてる」って思われがちでもある。

でも、たとえばこういう表現見てみてください:

I have the ability to work hard.

I have the courage to speak up.

I have the motivation to study.

I have the patience to wait.

全部、「能力」「精神的な特性」と一緒に使われてますよね。

このグルーピングで覚えると、次に似た表現を作りやすくなるんです。

「haveって、そういう“内面のチカラ”とセットになりがちなんだ」って感覚が身につくと、応用も効く。

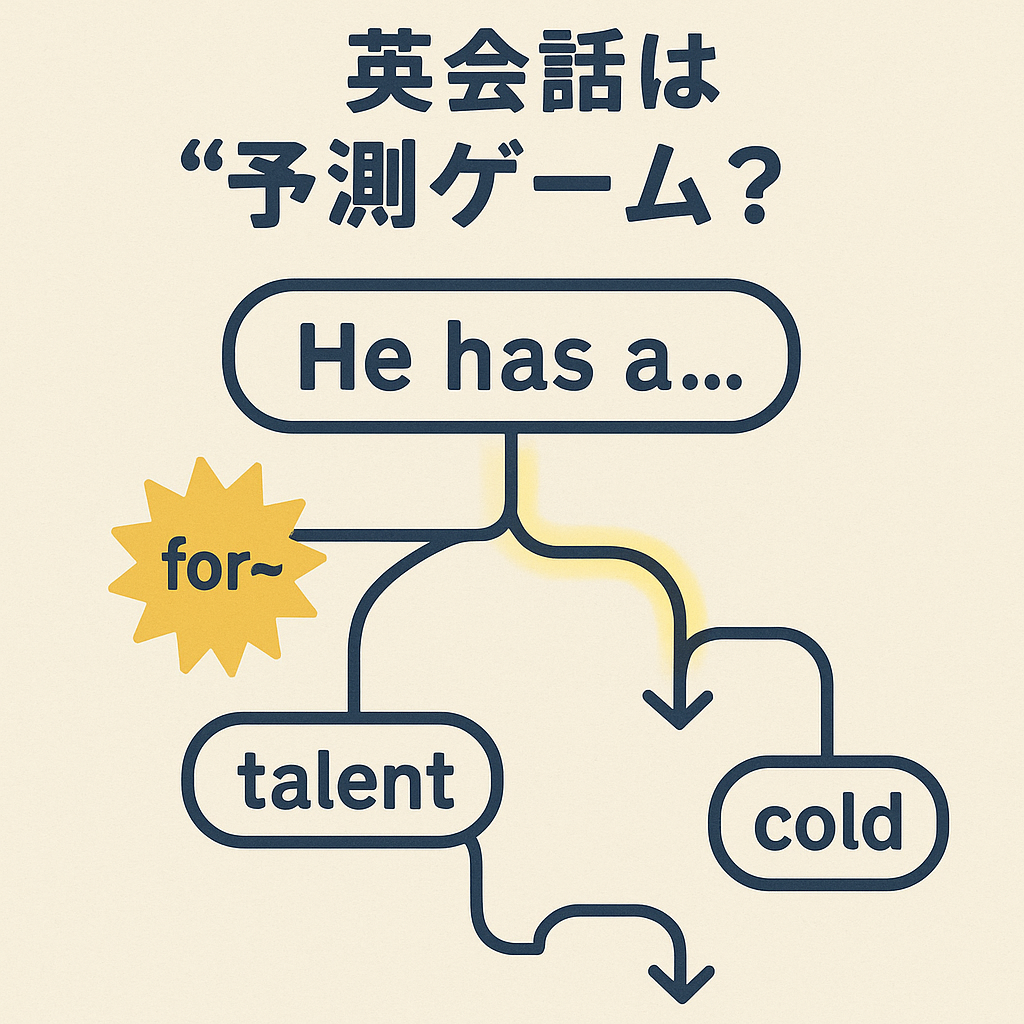

英会話は“予測ゲーム”?

もう1つ大事な話をすると、英会話って「予測ゲーム」なんですよ。

たとえば、「He’s got a talent for〜」ってフレーズ。

“talent”と聞いた瞬間に、「あ、何かの才能の話だな」って先読みできるかどうかがポイント。

そのためには、単語単体じゃなく、「音の流れ」と「意味のつながり」を予測する感覚が大事になってきます。

こういうの、第二言語習得の世界では「予測文法(predictive grammar)」って言われたりもします。

記憶は脳の中にあるとは限らない?

さて、ここからちょっと面白い話をします。

実は最近、「記憶って、本当に脳の中にあるの?」っていう問いが、一部の研究者の間で投げかけられています。

量子脳理論とか、意識研究の世界では、記憶は“フィールド”にアクセスしてるだけなんじゃないかという説もあるんです。

いわば、「記憶は脳の中じゃなくて、“クラウド”みたいな場所にある」と。

この視点で見ると、「感情」や「身体の体験」が、そのクラウドから記憶を引き出す“タグ”の役割を果たしているのかもしれません。

僕はこの話、めっちゃ好きなんですよね。

だって、そう考えると「脳が記憶力悪くても、フィールドから引き出せるかも」って思えて、なんか希望が湧きません?笑

今日のまとめ|記憶はネットワークだ

ということで、今日のまとめはコレです👇

🌟 記憶はネットワーク。感情や文脈がリンクのカギになる。 🌟

英語を勉強するときは、「単語の暗記」よりも、「文のかたまり」とか「似た表現のグループ」で覚えるのが超おすすめです。

そして、その中にちょっとした感情や体験が乗っかると、グッと記憶に残る。

「学ぶ」っていうより「アクセスする」って感覚、英語でも日常でも、これから大事になっていくかもしれません。

ということで、今日はこのへんで。

こういう「記憶と意識の話」がおもしろいと思った方は、ZPFチャンネルの方で「記憶って幻なんじゃないか?」ってテーマの動画も話してるので、そちらもぜひのぞいてみてくださいね!

▶️ YouTube

Ep 04|記憶は幻かもしれない件

しゅみすけ